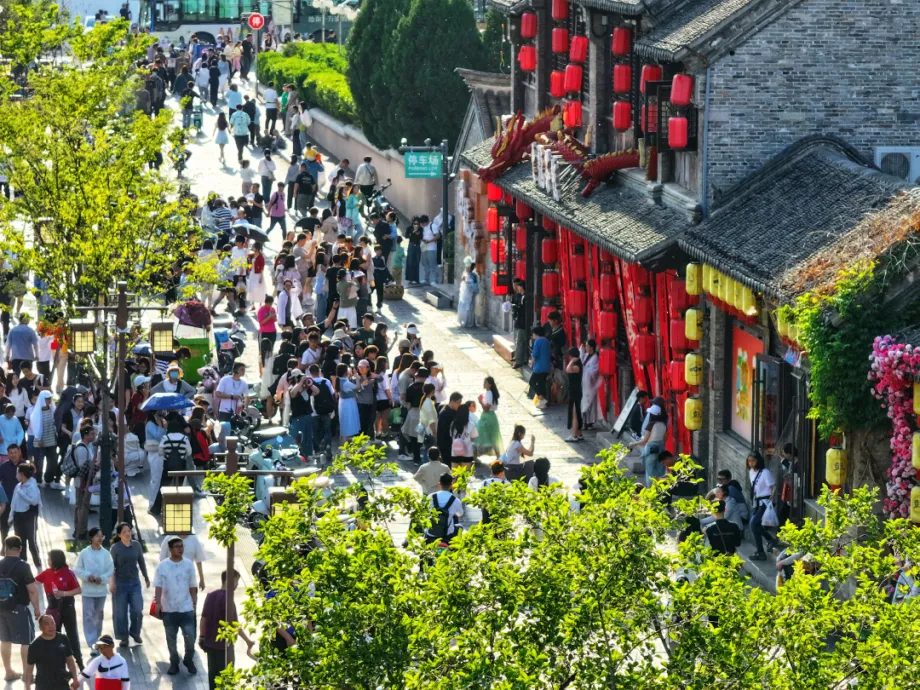

一个个身影

穿梭在彭城七里的街巷间

行走在古今交融的风韵里

有人以千百步丈量方寸店铺,用耐心编织生意里的暖意;有人以近万步穿梭街巷,用脚步串联起志愿服务的热忱;还有无数来自南来北往的游客,用不辞疲倦的数万步,在走走停停中触摸这座城。

“老板,来碗辣汤。”“好嘞。”

这样的对话,经常在户部山两来风的清晨响起。作为徐州老店,其包子辣汤以独特风味备受食客青睐。一碗辣汤端在手里,汤面上点缀上几滴香油,鲜香的味道让人垂涎欲滴。

一碗辣汤藏着徐州人的晨间仪式感。如今,这个承载着历史记忆的美食品牌,早已成为徐州百姓心中的“味觉地标”,更凭借深厚的文化底蕴与匠心品质,被认定为“中华老字号”。

当午后的阳光洒进回龙窝的老巷,“剪语纸风”店主刘冠玉正在小店中调整文创产品的位置,很快他又坐回到窗前的木桌前,操起剪刀在红纸上灵动游走。

“老板,这个产品很有意思啊,叫什么名字?”来自河北的游客张泉,指着面前的一幅剪纸问道,他感觉这个作品的颜色很好看,采用的拼贴手法也很特别。

“这个是《徐老大加油》,是根据最近爆火的‘苏超’创作的。”刘冠玉笑着分享自己的创作理念。

“我的小店开了一年半了,游客是越来越多。我经常和不同地方的游客交流,和他们分享徐州的文化,这是件特别有意义的事情。”

今年已经70岁的王立华,是户部山历史文化街区的文旅志愿者,她在石磊小区住了很多年,对户部山一带十分熟悉。

“我平时上午8点左右就来户部山了,到晚上八九点才回去,中午时会吃饭休息。”王立华告诉记者。

作为富有经验的“老”志愿者,王立华的服务内容丰富多样。节假日里,她会走街串巷守护景区安全;碰上游客咨询,不管是问路、找卫生间,还是咨询景点,她都能给个满意答复。“上次给去崔家大院的游客带路,路上讲了些明清老建筑的故事,他们还夸我能当导游呢。” 王立华笑容满面地说。

崔家大院、戏马台、民俗博物馆……她辗转在户部山的各个景点之间,有时候还会帮游客拍照,“我以前学过体操,感觉自己审美还可以,经常教游客摆pose,帮他们拍照打卡。”王立华早已记不清,在户部山那面打卡墙边,为多少游客按下过留住旅途记忆的快门。

“您这个年纪,参加志愿服务,不累吗?”

“这个pose怎么样?” 在户部山前的打卡墙前,游客刘可文侧身站定,对着镜头。

“再往左点,把‘户部山’三个字露出来。”朋友举着手机调整角度,青砖灰瓦的古建筑背景里,红灯笼在风里轻轻摇晃,刚好成了照片里的点睛之笔。

相较于历史的厚重感,徐州街头巷尾弥漫的烟火气,更让这两位来自河南的游客沉醉其中。

“地锅鸡也太香了!鸡肉炖得酥烂脱骨,锅边的饼子吸足了汤汁,一口下去鲜得人直咂嘴,太满足了。”刘可文一边回味一边说道,“还有辣汤,早上来一碗,胡椒的辛辣混着食材的醇厚,喝完浑身通泰。刚才尝的羊肉串也绝了,一点膻味都没有,外焦里嫩的,越嚼越香。”

刘可文笑着表示,她早就把在徐州吃的这些美食一一拍照,发在社交平台上,“现在好多朋友都追着问具体地址,说看馋了,也想来尝尝这口地道的徐州味儿!”

除了让人流连忘返的美景与令人垂涎欲滴的美食,徐州独具特色的文创产品,也给刘可文带来了不小的惊喜。